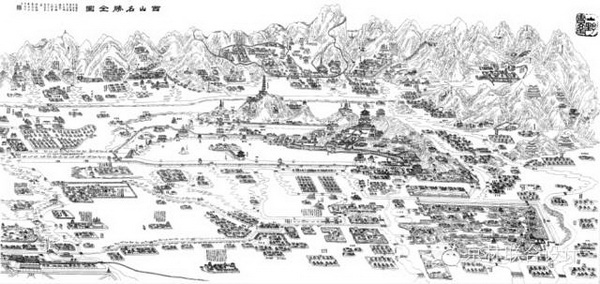

历史上三山五园地区水源充足,得天独厚的水资源不仅滋养了世世代代生活在这里的人们,而且也给了园林艺术家们丰富的想象和无尽的灵思,取自然之势而创造出风格各异特色纷呈的皇家苑囿别墅,得到了“虽由人造, 宛自天开”的特殊效果,成为世界园林艺术。除了园林艺术上的造诣,三山五园区域在城市防洪灾涝方面也发挥了巨大的缓冲作用。水系的变迁不仅与当时的自然条件的变化息息相关,很大程度上也取决于当朝执政者的治国理念和相关政策,那么三山五园地区的水系到底是如何变化的,让我们共同来回顾一下。

水系形成

三山五园位于北京湾的西北部,地势低洼,雨量丰沛,这里还是大约7000—5000年以前的永定河古道流经地,地下水源丰富,加上西山一带多石灰岩,溶洞较多,透水性强,形成玉泉山和万泉河两大水系,即从西部山区东来的水系,人们习惯上称为玉泉山水系;从巴沟低地北流的水系,人们称之为万泉河水系。

金(1115-1234年)

把西山诸多泉水汇集到金海(即后来的昆明湖),满足京城御苑用水;

为解决中都城(金莲花池附近)供水,开凿20余里高粱河(长河);

为解决都城漕运水源,引玉泉山泉水。

图:金代三山五园水系分布图

元(1271-1368年)

水利家郭守敬为解决皇城供水问题,开凿金河,引玉泉山水。金水河为皇家专用水道,所经河流,采用“跨河渡漕”之法,以保证水质清洁;

城内开凿太液池,为了让翁山泊湖水接济城内用水,便在其北边设水闸,汛期开闸放水,平时拦截流入支流的湖水,提高翁山泊的水位;

1291年,郭守敬又开凿新供水渠道白浮翁山河,引白浮泉水流入翁山泊,确保城市河流和漕运水量充足。

图:元代三山五园水系分布图

明(1368-1644年)

金水河、高粱河合并为长河;

因白浮泉枯竭,西湖(瓮山泊)水门缩小,明初对西湖进行修治,水形变化;

西北郊燕山天寿寺建明十三陵,为保护皇陵地脉而废弃白浮河;

巴沟处多泉眼,疏浚万泉河,丹棱泮开辟水田稻作,建清华园、勺园。

图:明代三山五园水系分布图

清(康熙年间/1662-1722年)

1673年,对玉泉山水道进行疏浚;

1680年,康熙南巡归来后在清华园(明)遗址上兴建畅春园,伴随园林建设,整修万泉河水系,形成以水景为主的园林布局,为防止水患,在畅春园西面修建了西堤(今颐和园东堤);

通过修建圣华寺(在今巴沟区域),进一步整治万泉河水域,使其成为大河,同时在巴沟一代开垦水田,宛然江乡风景。

图:清康熙时期三山五园水系分布图

清(乾隆年间/1735-1795年)

在乾隆年间河流水系的生态、景观、调蓄等价值均达到历史上的最高峰。

1742-1744年,扩建圆明园,加上瓮山泊淤积,蓄水量减少,不能满足用水需求,于是对瓮山泊进行大规模开挖、清淤和疏浚,并引水入圆明园后汇入清河,同时翁山泊赐名昆明湖。

1759年,万泉庄为万泉河发源地,因其水沟宽度较窄且常有两边沙土冲入,致使水沟常有阻塞,所以乾隆前后两次命令开挖万泉河道,疏导泉水;

1773年,建石槽引西山碧云寺和卧佛寺附近的泉水,经玉泉山入昆明湖,以补充玉泉山下号称“天下第一泉”的流量。

扩建昆明湖同时,疏浚玉泉水系,开辟高水湖、养水湖,灌溉京西农田。建北旱河、南旱河,作为泄洪水道。修建多个水闸,以满足蓄水泄洪之需。

图:清乾隆时期三山五园水系分布图

清(咸丰年间/1850-1861年)

扩大高水湖、养水湖水域面积。

图:清咸丰时期三山五园水系分布图

现状(2015年)

玉泉山水枯竭,高水湖、养水湖废弃,改为玉泉公园、北坞公园。

人口增长,社会发展,用水需求增加,为解决供水问题,建京密引水渠,引潮白河水,改善北京城市水环境及河流空间环境。

随着人民生活水平提高,城市河道景观改造需求日益凸显。先后疏浚整治清河、京密引水渠昆玉段。除提高原有河湖输水防洪能力外,还加大了河流环境的治理力度,基本达到“水清、流畅、岸绿、通航”的目标。

图:三山五园水系分布现状图

扫一扫在手机打开当前页

无障碍

无障碍