昆明湖至紫竹院河道是人工开凿的。原来在紫竹院西有海拔在50至52米的“海淀台地”。最晚在金代开凿台地,实现引玉泉山泉水入高粱桥,就是联通昆明湖水进入京城,从此三山五园水系与北京城水系联成一体。

长河在元中统年间郭守敬建议引玉泉水通漕运时,就需要疏浚河道,后来随着坝河的漕运也要治理。大规模治理应该是在开通惠河时进行的。通惠河建24座闸中,有6座在积水潭上游,即在长河上,用以控制水流。另外长河上还有麦钟桥、长春桥等著名桥梁。历代沿长河修建大量著名寺庙,及行宫等。《明史》记作“玉河,源自玉泉山,流经大内,出都城东南,注大通河”。到了清代才出现“长河”之名。

海淀台地长河的形成

长河是历代京城通往三山五园的重要河道

长河由于通航的需要,在长河沿岸建设有码头。《析津志》记载“肃清门广源闸别港,有英宗、文宗二帝龙舟”。“广源闸别港”应是紫竹院湖位置。另外在广源闸的上游,万寿寺山门前建码头,以供西行船只上岸。元至顺三年(1332)三月,文宗皇帝因帝师泛舟于西山高梁河,调卫士三百挽舟。说明河道两岸有足够的宽度。

清代长河

文献中记载,明、清皇帝和大臣们也经常乘船,经过长河到昆明湖泛舟。

长河的演变

清代长河绘图

明代长河从西湖出口龙王庙旁“瓮山闸”起,至西直门护城河止。清代长河北自昆明湖的绣漪闸,南至北护城河的三岔口止。元代是通惠河漕运水源河道。

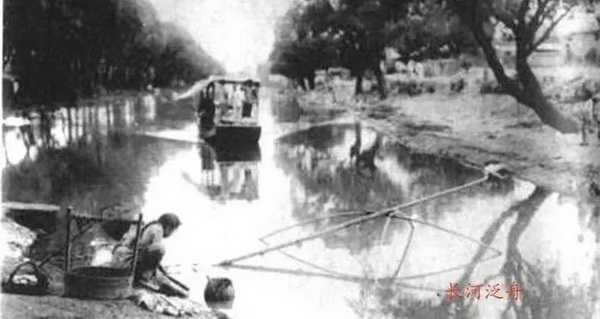

民国时期长河上的民舟

明清是通往玉泉山、昆明湖航道。现在河全长10.8 公里,上口宽约25米。1966年开挖京密引水渠时,使用了南长河从绣漪闸至长春桥的河道。在长春桥处建8米宽长河分水闸,向长河下段分水20立方米/秒。南长河起点遂改为长河闸,现河道长5.5公里。

从山泉开发利用历史上看,“三山五园”的水系核心主要来自玉泉山及其泉水开发。金大定五年(1165)疏浚中都至通州漕河时,已经引用玉泉水。中统三年(1262)郭守敬建议引玉泉水入金中都旧漕河,解决大都至通州运河水源问题。第二年朝廷派水官宁玉“疏浚玉泉河渠”。至元三十年(1293)引白浮泉、玉泉等十大泉水入瓮山泊(玉泉水汇聚形成湖泊),供应北京城及大运河。清乾隆年间扩建昆明湖后,在东堤建二龙闸专门为圆明园供水。又修建12公里石渠,引导香山双清别墅和樱桃沟泉水至玉泉山,增加昆明湖水量。这样将香山、玉泉山、万寿山及西郊园林水系联系成一体,保障了三山五园众多湖泊的供水。因此可以说,三山五园水系是北京西郊园林建筑的基础。

扫一扫在手机打开当前页

无障碍

无障碍