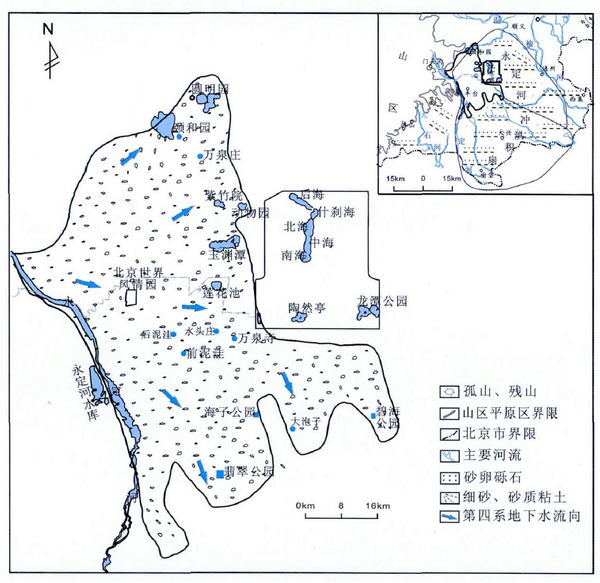

北京平原地处华北平原上西北缘的太行山前冲积扇前缘,是山前冲、洪积作用形成的缓倾斜平原,总体西北高,东南低,平原区主要由永定河、潮白河等河流的冲、洪积物堆积塑造而成。

永定河,古称“漯水”(《水经》)。永定河是北京的母亲河,全长548km,上游汇集了桑干河、大洋河等多条河流。永定河切穿北京西山,连通延庆盆地和北京平原永定河从晋北高原山地发源,流经大同盆地,从黄土高原奔腾而下,经过泥河湾,向南穿过太行山脉,流过北京城西海拔50m左右的山麓平原,最终汇入海河经天津入渤海。

北京平原系由永定河、温榆河、潮白河等携带的泥沙所填积而成,其中,以永定河和潮白河的冲积平原为主,约占整个平原面积的 70% 以上。海淀位于处于永定河冲积扇和潮白河冲积扇之间的低湿洼地-丘陵上。北京西山与城市平原组成海淀区基本的地貌格局。区内有主要有永定河,属海河流域(张超等,2008)。

北京市数值高程图(DEM)(李江海等,2019)

二、水系分布特征

北京西山地处北纬40°和经度116°的交汇部位,是太行山脉东北缘的山地。北京主要河流包括属于海河水系的永定河、潮白河、北运河、拒马河和属于蓟运河水系的泃河,这些河流都发源于西北山地,乃至蒙古高原。

北京西山地理位置图(张茵,2009)

北京市及其邻区水系分布图(据互联网资料)

北京的河湖水系历史久远,早在三四千年前,由于永定河的泛滥改道,形成了北京平原的若干河流湖泊,又经历代整治修建,形成了莲花池水系和玉泉水系。莲花池水系是北京的摇篮,北京城是在玉泉水系上诞生、成长、繁荣起来的(李裕宏,2011)。

北京城西、北有群山环抱,山脚则是以永定河为主形成的山前冲积扇。山前冲洪积扇是最容易涌发泉水的区域,北京中心城区主要的泉水都集中于西郊和北郊,尤其是玉泉山、颐和园一带。但西山之泉一直没有得到有效利用,因为中间的海淀一带地势略高,水无法流到城内。直到金代,才在海淀台地上打通一条通道,成功将西郊瓮山泊的水引进来,补充原有高梁河的水量。金人顺势在高梁河上拦水成湖,人工创造出了一汪白莲潭,成为了金代最重要的皇家离苑。

北京古城周边的山脉及其历史上的主要水系分布示意图(据互联网资料)

永定河形成以来受地质运动影响不停地迁移,其共有古金沟河、古清河、漯水故道、无定河、浑河和三海故道。总体上,这些古河道由北向南移动,改道后的古河床多被新的冲、洪积物填埋,没被填埋的古河道则积水成湖。当今的积水潭、什剎海、北海、中南海等都是古河道洼地积水成湖的(蔡向民等,2013)。

永定河冲积扇及其古河道的地层结构,控制了北京市湖泊及地下水的平面分布特征(蔡向民等,2013),形成西部的泉水洼地、东部的古河道残留水体等不同类型的湖泊。北京西部富含地下水的砂砾石与东部粉细砂和粘土互层的阻水结构的界线清晰,可以称为湖泊线,是北京平原一条重要界线。昆明湖、福海(圆明园内)、万泉庄、紫竹院湖、玉渊潭、莲花池、水头庄等湖沼都分布在邻近该线以西的位置。这些湖泊附近都曾有泉水涌出,所处的地质背景和地质条件类似(蔡向民等,2013)。

永定河洪积扇的东西向地质剖面图

(蔡向民等,2016)

北京城湖泊展布与单一砂砾石层分布图(蔡向民等,2013)

温榆河(北运河)发源于军都山南麓(万金红,2017),长度为几十千米(蔡向民等,2014),是北京平原北部一条重要的河流,其上游汇集西山、军都山山谷中的众多水流,在昌平沙河镇附近又有南沙河、北沙河、东沙河和清河几条支流汇集流向东南,在通州与通惠河相汇(易名北运河),最终汇入海河注入渤海。

三、北京西山水系的历史演变

“三山五园”是对位于北京西北郊、以清朝“三山(香山、玉泉山、万寿山)五园(畅春园、圆明园、静宜园、静明园、清漪园)”皇家园林为代表的各历史时期文化遗产的统称,该地区属永定河冲积而成的小平原,地形起伏明显,具有洼地和台地两种地貌,丰富多变的地势和丰沛的水源,造就了该地区水田作物和园林景观(孙艳芝等,2021)。

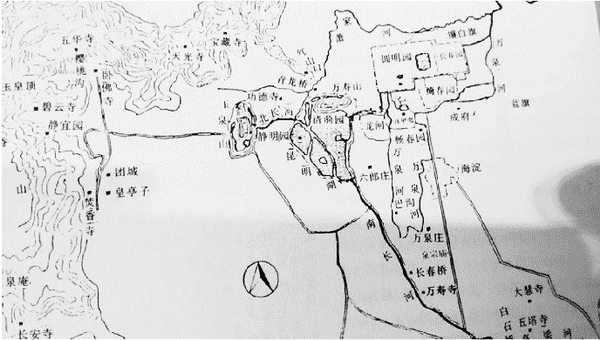

三山五园位于北京湾西北部,其丰富的水源和这里的地形地貌是密切相关的。三山五园地区的西部和北部都是太行山余脉,而东南则是平原,这种西北高、东南低的地形,使来自东南的潮湿空气在山前受阻,形成降雨,雨量丰沛,而且西山一带多石灰岩,溶洞较多,透水性强,容易形成山泉,如香山诸泉、玉泉山诸泉、金山泉水等;三山五园地区的平原地带曾是大约7000-5000年以前的永定河古道流经地,构成地下水溢出带,地下水丰沛;三山五园地区地势低洼,畅春园一带曾经是巴沟低地所在,平地泉涌,如万泉庄泉水。三山五园地区的水源来自两个水系:即从西部山区东来的玉泉山水系;从巴沟低地北流的万泉河水系(赵连稳,2015)。

北京的潜水溢出带示意图

(图源:《北京历史地图集,侯仁之,1988》)

万泉河水系源于其西南部的巴沟低地上游,巴沟低地是古永定河北去的故道,海拔比昆明湖还要低。泉水顺地势自南向北流经巴沟桥汇成万泉河,然后注入丹棱沜,由丹棱沜再往东北流进清河(赵连稳,2015)。

海淀地处西山山脉与平原的过渡地带,地下水源充足,泉水密布,在西山的映衬下,青山碧水,一派江南水乡的景色。早在辽金时期,海淀一带即有人在此建设园林。至明代,已有大量的官宦人家在此兴造园林,明清以来多有文人骚客赋诗作画,赞美西山风景(王凡等,2016;李睿等,2018)。

元朝建元大都城,重开金口河,导卢沟水,完竣通惠河。明朝在元大都基础上进行了大规模扩建,修建护城河。清朝康雍乾时期,利用前人兴修水利的成果,陆续对三山五园地区的水系进行大规模人工改造,疏浚昆明湖和万泉河,整合玉泉山上游泉水。这一次整治也是自元、明以来对西北郊水系规模最大的一次整治(蔡昂等,2016)。乾隆年间,既是三山五园地区的水系发生重大变化的时期,又是基本形成时期,之后基本上维持这个格局,没有大的改变(赵连稳,2015)。

三山五园水系形成示意图(赵连稳,2015)

瓮山泊是昆明湖的前身,因瓮山(今万寿山)而得名。亦称七里泊或大泊湖。元人因之与杭州西湖媲美,又称作“西湖”或“西湖景”。金代为解决中都漕运和苑囿用水的短缺,开始由瓮山泊向中都引水。元代在郭守敬主持下,修筑了著名的白浮堰引水工程,将昌平白浮等泉水导入瓮山泊,再向东南引至高梁河上源,以济大都漕运之需。为此,由瓮山泊至麦庄桥(今蓝靛厂东南)附近,筑起“十里长堤”。该堤因地处京城之西,被称为“西堤”。西堤不但是重要的水利设施,而且是京西通往瓮山泊风景区的重要游览线路。元人即有“凤城西去玉泉头,扬柳长堤马上游”的诗句。清乾隆十四年(1749年)冬,兴工将瓮山泊疏浚拓展为昆明湖,西堤在昆明湖中的一段遂被拆除仅存的遗迹也湮没于湖泥之下。1991年初,在颐和园昆明湖底出土了古代瓮山泊旁的“西堤”遗址,及大面积的辽金文化遗存分布区(岳升阳,1995)。

颐和园的西堤遗址示意图(岳升阳,1995)

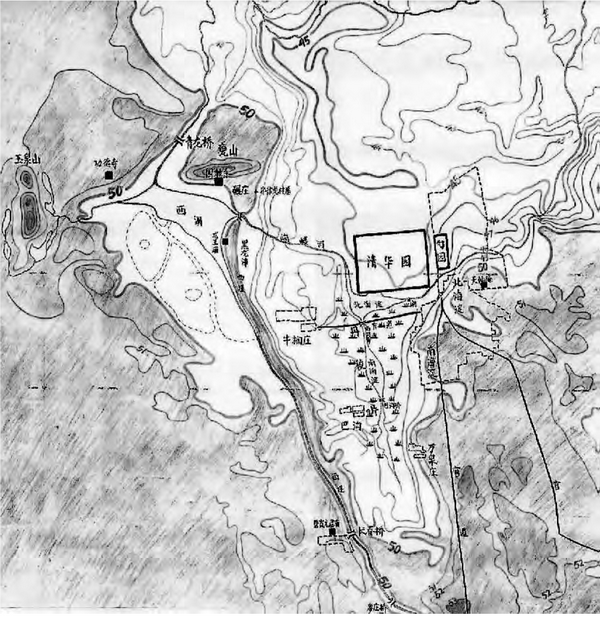

颐和园西傍玉泉山,玉泉山系西山东麓支脉。这里正是永定河冲积、洪积扇的山前溢出带,地下水间断露出,泉流密布。玉泉山脚下往北,西山山麓沿线还有很多出水丰沛的泉脉。瓮山(今万寿山)后面有玉龙泉、双龙泉、青龙泉、月儿泉、柳沙泉等,今昌平境内又有冷泉、温泉、黑龙潭、马眼泉、沙涧泉、一亩泉、双塔河、虎眼泉、白浮神山泉等。这些泉水或涌出涓涓溪流,汇成小河穿行于山间沟谷;或积聚成潭、汇潴成湖,成串散布在从西向北弯转的山坳坡脚下。如今的昆明湖是其中之一,受瓮山阻挡,玉泉山诸泉的部分水流在此潴留,形成了一片半月形湖泊。其西北岸以青龙桥、功德寺为界划一圆弧,东南岸在今龙王庙一带,位置相对于今偏西北,面积也比现在小得多。

金中都水系分布图(李晶,2021)

金代的瓮山泊既有玉泉水,又有高梁河水,还有温榆河一亩泉的水。元代瓮山泊保留了金代的玉泉、高梁河水、一亩泉水,并增加了温榆河水系的白浮泉水(张文大,2020)。

金朝修建高梁河畔的太宁宫时,可能是旨在丰富白莲潭(今积水潭至三海一带的水域)的水源,扩大其湖面;也许是为了能够从这里更方便地前往玉泉山行宫,把两处行宫紧密联系起来,在这前后不仅有计划地扩大、疏浚了玉泉山水流往“金湖”的天然渠道,增加了其水源和蓄水量,还首次开凿了从“金湖”通往高梁河上源的人工渠道,把西山水系引向东南,汇入太宁宫旁的白莲潭,从而沟通与高梁河水系的联系。这条人工渠道,就是起自今颐和园南门到紫竹院湖、被称为“南长河”的河道(吴文涛等,2014)。

元朝郭守敬开凿的通惠河工程,着力扩大昆明湖(元称瓮山泊)的上游来水和蓄水量,使其蓄水增流的功效得到进一步发挥,为大都城开辟了前所未有的新水源,几乎将城市西北郊的山泉水脉一网拢尽。正是有了这广大范围的西山泉水的接济,瓮山泊水量大大增加,通惠河才有足够的水力浮舟通漕。大都城内的积水潭成为新的漕运码头-大运河的终点。当看到江南的漕船成群结队驶来,积水潭上桅杆林立、舳舻蔽水的盛况时,元世祖忽必烈兴奋地赐此河名为“通惠河”。从至元三十(1293)该河通航至元末约50年间,浩浩荡荡的船队曾络绎不绝地穿行于大都城内(吴文涛等,2014)。白浮瓮山河线路是北京水系引水段的最佳选择(敏航,2021)。

随着水源增加与湖底湖岸的扩浚,元时的瓮山泊湖面扩大,俗称大泊湖,游船络绎不绝,周边苑囿名胜云集。明朝时,正德皇帝在大泊湖畔建“好山园”行宫,昆明湖除称“金海”外,又称“西湖”或“西湖景”。因其周长约有七里,亦作“七里泊”,明朝皇帝的游船可从城里顺着长河直抵护圣寺(今功德寺)。明人诗中有“见西湖明如半月”,被誉为“壮观神州今第一”。这一时期的西湖位置,仍然偏向今昆明湖的西北(吴文涛等,2014)。

自明嘉靖至清代乾隆时期,经过二百多年,通惠河的官河、白浮泉西流的人工河段,疏于维护管理很容易遭到毁坏。明末时,官河淤塞,白浮泉、一亩泉不再入高梁河。白浮泉恢复南流入东沙河,一亩泉只入双塔河。高梁河也不入西湖,改道为南沙河(张文大,2020)。

明末北京西湖附近水道意想图(吴文涛等,2014)

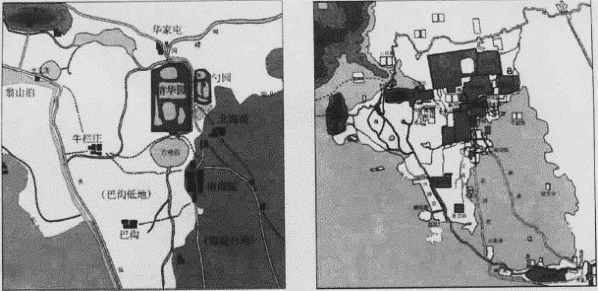

左图明代南海淀与北海淀附近园林水系复原图(侯仁之等,2000)

右图清代中期海淀镇附近皇家园林分布图(侯仁之等,2000)

清代时三山五园的位置图(朱强等,2017)

“海店”相当于现在“南海淀街”所在的地方,正好处于这一带高地西北一侧的边缘部分。这片高地海拔在50-52米,可以称之为“海淀台地”。台地上原本是以旱作为主的农耕地带,是华北平原向北方的延伸。再向西去,地形陡然下降至海拔46-47米,自南而北逐渐开阔,而且向北逐渐倾斜,泉流水田散布其间,俨然一带江南景色,可称之为“巴沟低地”。这一带低地原是7000-500年前永定河北去的故道。由此再向西去,地形又逐渐升高,一直延伸到西北一带的丘陵和山麓地带(侯仁之等,2000)。

瓮山泊位于巴沟低地附近,海拔低于海淀台地,开凿长河,需要穿过地势较高的海淀台地,才能引水南流入都城(陈喜波,2019)。

三山五园复原历史地图(清咸丰年间)(高珊等,2018)

基于史料与GIS 技术分析发现,从金朝到民国时期,三山五园地区水源开发历经引白浮泉水、引西山水源到修筑昆明湖水库,从借远水到疏近源,水源开辟工程日趋完善;水域面积呈明显阶段变化特征(孙艳芝等,2021)。

金朝-2019 年三山五园地区水系格局(孙艳芝等,2021)

(资料来源:【景观人理论系列】《中国古典园林史》)

三山五园的三山,是指香山、玉泉山、万寿山;五园是指畅春园、静明园、圆明园、静宜园、清漪园(颐和园)。其中,香山、玉泉山,在辽金时已名扬天下,到乾隆十五年,改瓮山为万寿山后,才形成“三山”的称谓,如乾隆帝就有“四面波光动襟袖,三山烟霭护壶州”之句(何瑜,2017)。

1656年顺治帝在玉泉山建造静明园行宫。

畅春园位于今北大西门西南,是由康熙皇帝在北京西郊兴建的创建的清代首座离宫式皇家园林,史料明确记载为“康熙二十三年(1684 年)建立”(朱强等,2019)。畅春园是在原明武清侯清华园的基础上改建而成。

畅春园原址是明朝明神宗外祖父李伟修建的“清华园”(又被时人称为“李园”),被誉为“京师第一名园”。清代吴长元所著《宸垣识略》一书,称赞清华园为都城第一名园,其水景也是江淮以北首屈一指的(李睿等,2018)。

其后雍正、乾隆两朝,都以畅春园为参照,营建了圆明园和清漪园(李睿等,2018)。康熙四十八年在畅春园北边修建“镂云开月”景区,并赏赐给皇四子胤祯(即后来的雍正皇帝)居住。雍正即位以后,在此基础上扩建,遂形成圆明园四十景区。乾隆时又在圆明园西边修建清漪园。至此,清代在北京西郊所建的皇家园林区“三山五园”基本形成(古建中国,2018)。

咸丰十年八月二十四日(1860年10月6日),英法联军攻占海淀,英军于1860年10月18、19两日,将北京西北郊的三山五园等皇家园林焚为灰烬,又对周围的皇家园林进行大规模抢掠和破坏。

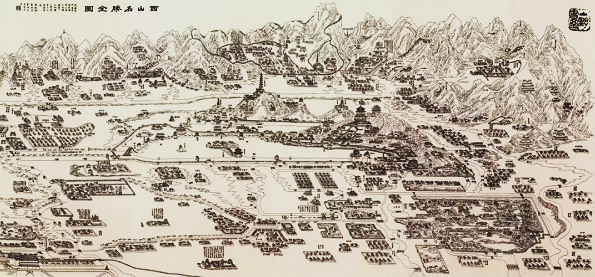

西山名胜全图(据互联网资料)

图中央为颐和园昆明湖

1894年,清光绪二十年日本绘制的《北京周边图》

《画说北京(1325-1950年),69幅老地图,看尽北京城市历史变迁,2019》

三山五园(香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山颐和园、畅春园和圆明园)

外三营地理全图(上、下同一图)

(清光绪二十三年(1897),常卯绘制,中国国家图书馆藏)

北平鸟瞰图(1936年)(据互联网资料)

西北角为海淀玉泉山

民国时期海淀周围地形略图(据互联网资料)

清代仍为漕运水源的玉泉,至20世纪60年代,由于大量超采地下水和降雨减少、永定河建水库截流等原因,西山泉源水量大大减少甚至枯竭。昆明湖最后一个水源玉泉,20世纪30年代出水量2立方米每秒,60 年代出水量减少一半,1975年彻底断流,昆明湖只能通过京密引水渠调入密云水库水。自此,昆明湖失去历史上曾经拥有的当地泉河水。2014年底南水北调中线工程通水后,昆明湖里有了千里之外的湖北丹江口汉江水(张文大,2020)。

1950年代的海淀区的乐家花园与巴沟低地(侯仁之等,2000)

万泉河从万泉庄附近发源,一直沿着海淀台地的西下坡弯转北流,其下游河床原来绕经北京大学西墙外,有支渠经篓兜桥下分水东入校园,款款清流,下注未名湖

本文据(李江海, 2022,《中国地质之旅》(讲义))修改补充

扫一扫在手机打开当前页

无障碍

无障碍